ロマネスク探訪の旅のコツ ASTUCES DU VOYAGEAstuces du voyage

ロマネスク探訪の旅のコツ Astuces du voyage |

|

フランスの地方に点在するロマネスク教会堂をまわる場合、レンタカーを借りて自分で走るのが理想でしょう。しかし交通事情が異なる不慣れな土地では、何かと不安がつきまとうものです。

このページでは、私が個人でフランスの方々の街を巡った経験をもとに、公共交通機関を利用したロマネスク探訪の旅のコツを綴りたいと思います。

ちなみに、あくまで個人的見解ですので、その点はご了承下さい。

内容については随時加筆していく予定ですが、何か特に知りたいこと等がありましたら、「コンタクト Contact」のページよりご連絡下さい。可能な限り回答いたします。 |

|

このサイトでは、街ごとに教会堂・ミュージアムを紹介していますが、それぞれにその街へのアクセス方法と、現地のオフィス・ド・トゥーリズムのサイト、及び可能な限り紹介している教会堂・ミュージアムのサイトへのリンクを載せています。旅のプランニングにお役立て下さい。

また、「関連・参考リンク Liens」のページでは、鉄道やバス等の移動や宿泊についてもリンクを載せています。併せてご活用下さい。

その他、「ロマネスク探訪の旅のモデル Modèles du voyage」のページで、サイト内で紹介している(又は紹介予定の)教会堂及びミュージアムがある街(コミュニティ)を、ホーム/拠点となりうる街ごとにグループ分けしています。オリジナルの旅をプランニングするためのたたき台としてご活用ください。 |

|

Cette page uniquement en japonais |

Cette page est destinée aux japonais qui projettent de faire le tour des églises romanes dans les régions françaises. |

1. フランスへの入国

|

|

フランスを旅しようと思った時、空路でパリのシャルル・ド・ゴール空港やオルセー空港で入国するのが一般的です。近隣諸国でフライトを乗継いで、リヨンやマルセイユ Marseille等で入国することもあるでしょう。

しかし、同じく歴史ある魅力的な国々に囲まれたフランス、敢えて周辺諸国から陸路で入国するのも、これまたヨーロッパの旅の醍醐味のひとつです。

例えば、ドイツのバーデン Baden、ラインラント Rheiniand等で神聖ローマ帝国の初期ロマネスク建築に圧倒されてから、ストラスブール Strasbourgやディジョン等に入って、アルザス Alsaceやブルゴーニュを周る、スペインのカタルーニャ・ロマネスクを堪能してから、トゥールーズやペルピニャン Perpignanに入り、オクシタニー圏を周る等というのは、ロマネスク・ファンにとって、なんとも贅沢な旅ではないでしょうか。(勿論その逆もまた然り、です。)

その他各国からの陸路でのアクセスも容易です。ベルギーやスイスからであれば、鉄道やバスの便の多さ、移動時間の短さに驚くことでしょう。イギリスからならば、ユーロスターに限らず、船でドーバーを渡るのもまた一興です。イタリアから入国する場合、これは個人的印象ですが、イタリアは鉄道の遅延が激しいので、この点は覚悟しておいた方がよいかもしれません。ちなみにイタリア・ロマネスクと併せて旅したい場合には、空路の方がよいでしょう。 |

シャルル・ド・ゴール空港で入国し、すぐに地方都市に移動したい場合、ニース Niceやトゥールーズ、コルシカ Corse等を目指す場合、忙しい旅であれば、そのまま国内線に乗換える方が効率的でしょう。それ程遠方の都市でない場合には、フライトの乗継ぎの手間や時間を考えると、鉄道での移動をまず考える方がよいかもしれません。

鉄道を利用する場合、昨今シャルル・ド・ゴール空港にあるTGV駅の発着便が増えているので、一度パリ市内に入らずとも、地方都市に直行できます(但し、パリ市内の鉄道駅に比べ、やはり行先や便数には限りがあります)。長距離バスの乗り入れもありますが、鉄道に比べてまだまだ便数は少ないようです。鉄道・長距離バス共に、まず空港からのアクセスを調べ、適当な便がない場合に、パリ市内の駅等を利用する、と考えればよいと思います。

ロマネスクを訪ねまわる旅であれば、まず個人旅行になります。折角の旅ですから、冒険心をもち、遊び心をもって、自分だけの旅をプランニングし、楽しんで頂けたらなと思います。

つい不安が先行してしまうという方へ、一番心得て頂きたいなと思うことは、まず旅は思い通りにはいかないものだということです。予定が狂ってしまってもパニックにならないよう、可能であれば第2のプランをイメージしておき、最低限、次の街に辿り着けることができればよい、究極、帰国のフライトに乗れればよい、そのくらいの心持ちで大きく構えて頂けたらな、と思います。 |

|

|

但し無鉄砲な旅をおすすめしているわけではありません。

以前パリにて、卒業旅行中の日本人の男子学生4人に呼び止められ、相談を受けた時のことです。内容は、自分達はドイツに行きたいのだが、パリ行きのフライトの方が格安でチケットを購入できたので、とりあえずフランスに来た、ここからベルリンへはどう行ったらよいのか、ということでした。しかも、ドイツで複数の地方都市を周りたいようでしたが、ベルリンのガイドを1冊持っているのみで、ドイツに行ったことはありますか、ドイツ国内の移動は鉄道でできますか、等々、質問攻めに遭いました。

ちなみにその時は、パリ東駅に行って鉄道チケットを購入するよう教え、丁度持ち歩いていた使い古しのヨーロッパのガイド本を渡し、夜だったので、私が利用しているホテルの住所を教えて宿をとるようすすめて別れました。

正直なところ、呆れたというのが本音です。これは極端な例ですが、私はこういった旅をおすすめしているわけではありません。事前の情報収集は、旅の基本です。どうぞお間違いのなきよう。 |

|

2.フランス国内の長距離移動

|

i. 空路と陸路

|

|

フランス国内の都市間を長距離移動する手段は、空路と陸路に大別されます。時間にかなりの制約がある旅でしたら、飛行機をチョイスすることもあるでしょう。

しかし 時間的に許されるのであれば、私は断然、陸路での移動をおすすめします。例えばTGVでパリからニースを目指す場合、ブルゴーニュの深い緑の森を抜け、ローヌ川に沿ってマルセイユに近づくに連れ開放的な空気と喧騒に包まれ、コート・ダジュールでは陽光に目を細める、と、車窓の風景だけでも、素敵な旅の1ページとなることでしょう。

ちなみに、パリ-マルセイユ間程度の距離であれば、現地の方々も鉄道を利用する方が多いと思います。

鉄道利用時のトイレですが、一昔前に比べてだいぶ車内のトイレはTGVもTERも、きれいになりました。概して私達日本人も、以前程不快感を覚えることは少ないと思います。駅構内のトイレの清潔度も格段に上がっていて、現在はチップ制です。定額(駅により異なります)で、入り口付近に係人がおり、コインがなくてもお釣りを出してくれます。小さな駅になると、窓口や構内のカフェ等に行って、鍵を受け取る必要があります。 |

ii. 長距離バスについて

|

| 陸路で長距離を移動する場合、まず思い浮かべるのはTGVでしょう。これについては、既に各ガイド・ブックで丁寧な解説があると思われるので、ここではもうひとつの陸路、長距離バスについてスペースをとろうと思います。 |

|

a.長距離バスの利点

私達外国人観光客にとって、鉄道に比べ、まだまだ長距離バスの利用は定着していないのではないでしょうか。その魅力についてフランス人に問うたならば、大多数が価格を挙げるでしょう。しかし、利点はそれだけには留まりません。

フランス国内で長距離移動する場合の難点は、地方にもよりますが、概して横方向への移動です。地図上あまり離れていないと思われる地方都市間でも、鉄道で移動しようとすると、TERのみの運行だったり、便数が極端に少なかったり、直通がなく乗換えに数時間もかかったり、パリに一度戻ることになって理不尽な思いをしたり、とあまり勝手が良いとは言えません。そこで大きな力を発揮するのが、長距離バス、と私は位置づけています。

但し、概して鉄道よりバスの方が長旅になるケースが多いということは、先にお断りしておきます。

恐らく多くの日本人の想像よりも、車内は清潔で整っていて、雰囲気の悪さを感じることもないと思います。車内での携帯等での通話禁止、飲食禁止、これが基本ルールで、トイレ完備(かなり狭く、乗客率が高い場合には、女性が利用するのは躊躇われるかもしれません)、wi-fi完備、鉄道利用の場合とほぼ変わりません。利用者層は様々ですが、小さな子供を連れたファミリー、あまりに高齢な方は見かけません。 |

ちなみに傍迷惑なほど大声で会話しているような乗客には、きちんとドライバーが注意してくれます。チケットのコントロール等も、ドライバーが行います。

参考までに、これは私の経験談ですが、かつてクレルモン・フェランからトゥールーズに強引に移動を試みた時がありました。その時まず鉄道での移動を調べてみると、TERのみで、ブリーヴ・ラ・ガイヤルド乗換え、所要時間は計8時間(うち乗換え待ち時間2時間)、チケット代約90ユーロ(料金は利用日・時間帯・割引適用の有無等により異なります)でした。一方長距離バスでの移動を調べてみると、同じくブリーヴ・ラ・ガイヤルドで乗換え、所要時間7時間(うち乗換え待ち時間1時間)、チケット代はなんと約10ユーロ(鉄道の場合と同じく、料金は利用日・時間帯・割引適用の有無等により異なります)でした。

時間、料金でバスに分があるためバスを選びましたが、実際に利用したところ、乗換え時は、鉄道利用時のようにホーム間を地上に地下にと重い荷物を引きずって移動する労力は不要、しかも大型バスに対し終始乗客は10人未満で、ゆったりと静かに過ごすことができ、全くもってバスを選んで正解でした。

ちなみ諸条件により状況は異なるということは、ご了承ください。 |

|

|

b.特徴

断片的になってしまいますが、以下に長距離バスの特徴を挙げます。

◆チケットの購入: チケットは、(長距離)バス乗り場 Gare Routièreに併設されているバス会社毎のチケット売り場や、各バス会社のインターネット・サイト等で購入します。但し、チケット売り場と、実際の乗降場が離れている場合が稀にあるため、乗り場は事前に確認しておきましょう。人気路線(例えばパリーリヨン間等)の場合には、前日迄に予約で満席となる場合があります。可能な限り事前に購入することをおすすめします。

◆遅延:個人的な印象ですが、鉄道の場合、かなりの高確率で何らかの事由による遅延に見舞われますが、長距離バスは鉄道よりも出発・到着に遅延は少ないと思います(私は経験ありません)。むしろ予定より早く到着するケースが多いです。

◆荷物:TGVを利用する場合、荷物置き場が狭くてスーツケースを置く場所に困ることが往々にしてあります。かつて、荷物置き場に置いたスーツケースを盗まれたと駅員に訴えている人を見かけたこともあります(事実・詳細は不明)。一方長距離バスの場合には、一括して大型荷物は座席の下の専用スペースに詰め込まれます。降車時に、ドライバーがチケットと荷物に貼った座席番号を確認してくれることもあります。 |

◆途中休憩:一区間が長い場合には、パーキング・エリアやモール等で休憩を設けてくれるので、そこで食事をしたり、買い物をしたりすることができます。女性はここでトイレを利用するとよいでしょう。再出発の際には、ドライバーが乗客数を必ずチェックし、問題があれば外にいる人達に、「○○行き出発しますよ」、と声をかけてくれます。

チケット売り場や案内所で、当該の路線に休憩があるがどうかは回答してくれます。しかし、いつ、どのくらいの時間の休憩をとるのか、ということは、その時の運行状況に左右されます。休憩ポイントに着くと、ドライバーが、ここで休憩にします、何時何分迄に車内に戻って下さい、とアナウンスしてくれます。フランス語がわからなくても、概してドライバーは英語を解すので、個別に確認しましょう。とりあえず、他の方の迷惑にならないよう、時間は厳守したいものです。

◆座席:利用者による座席の指定はできません。乗客が少ない場合には、好きな座席に陣取ることができます。乗客数が多い場合には、乗車時にドライバーにより座席番号を割振られます。

これはちょっとしたコツですが、車窓の風景を楽しみたい方は、なるべく早く乗車する、少しでも楽に過ごしたい方は、乗車の列の後方に並ぶとよいと思います。座席の割振りは、概して窓側の席から行われ、通路側の席の方が多少なりとも圧迫感は減じるというものです。 |

|

|

一座席あたりのスペースは、残念ながら狭いです。勿論、乗客が少なければ、くつろぐことができます。一方、人気路線の長時間の移動は、やはり外国の方は私達より身体が大きい方が多いですから、しんどい、というのが率直な感想です。

◆乗継:長距離バス間での乗継であれば、バスは全て同一の乗降場に出入りしているため、乗り場探しに苦労することはまずないでしょう。乗継ぐバスが路線の始点でない場合、乗降時間は短いため、乗りそびれることがないよう、お気を付け下さい。

荷物の移動については鉄道に比べ、かなり楽です。鉄道駅の場合、ホーム間を地上に地下に重たい荷物を引き摺って運ぶ必要があり、しかも全てのホームにエレベーターやエスカレーターが整備されているとは限りません。長距離バスの場合には概して単純に横方向にスライドするだけですから、移動時の労力も半減されます。

◆降車:停車場に到着しても、鉄道駅のように停車場名が明示されていることはありません。しかし路線の終着ではなく途中で降車する場合も、心配はありません。到着予定時刻はチケット等に明記されていますし、停車場に近づくとドライバーがアナウンスしてくれます。また車内前方の電光掲示板に、「次は○○に停車」といったような表示が出ます。それでも不安でしたら、ドライバーに目的地に着いたら声をかけて貰えるよう、先にお願いしておきましょう。 |

3. どの教会堂へ、いつ行くか

|

i. 教会堂へ

|

|

「どの教会堂を訪れるか」決めるのは、勿論あなた次第です。そこが大きな街の教会堂や、観光に力を入れているところであれば、さして問題ありません。いつ、気が向くままにふらりと訪れようとも、大凡365日、陽がある間は門戸は開かれていることでしょう。概して9時から17時頃まで、夏の間は更に開放時間は長くなります。

しかし小さなコミュニティにある教会堂の場合には、往々にして一筋縄ではいかないことがあります。Pâques(パック=イースター)からToussaint(トゥサン=諸聖人の日)の間のみ、バカンス・シーズンだけ、などということもあります。尚、バカンス・シーズンは夏期のみだけでなく、フランスには冬のスキー・シーズンのバカンスもありますし、クリスマス時期もそれにあたります。

一方、クリスマスと大晦日の日には観光客おことわり、特別な日でなくてもミサの間は観光客は閉め出してしまう、などということもあります。旅のスケジュールがタイトな方は、特に注意が必要です。

教会堂自体は開放されていても、例えばクリプト等特別な場所は、オフィス・ド・トゥーリズム等で予約をしなければならない、鍵を開けて貰う(或いは鍵を借りる、この場合はID等を掲示する)必要がある、などということもあります。この場合には、オフィス・ド・トゥーリズム等の媒介となる機関・デスクのオープン時間にも左右されることになります。 |

|

予約の場合、何名以上のグループのみ受け付け、というケースもあります。一人旅の場合には厄介ですが、受付担当が献身的な方だと、他の団体の予約時に一緒に入ることができるよう取り計らってくれることもあります。初めから諦めず、まずは問い合わせてみましょう。

一番大切なことは、旅のスケジュールを組む際に、目的の教会堂の開放日・開放時間をチェックしておくことです。教会堂であっても、何曜日はクローズ、午前或いは午後のみ開放、などということもあり、状況は様々です。限られた時間の中での折角の旅ですから、効率的に動きたいですし、現地に着いてから慌てふためく、がっかりする、ということも極力避けたいものです。

ちなみに教会堂の開放については、その教会堂のサイトやオフィス・ド・トゥーリズム、コミュニティのサイト等で確認できます。また、Pâques(イースター)とToussaint(諸聖人の日)は移動祝日であって、その年によって日にちが異なります。これも確認しておきましょう。 |

|

ii. ミュージアムへ

|

ミュージアムについては、月曜や火曜を休館日とし、右に挙げる祝日も休館とするところが多いです。多くの施設では、チケットを購入すればその日一日は出入り自由で、また、毎月1日は入館料無料です(但し、バカンス・シーズンは対象外という場合もあります)。

バカンス・シーズンは終日開館していても、オフ・シーズンとなると商店さながら昼に1-3時間程クローズするミュージアムもあります。更に、オフ・シーズンの間は閉館というところもあります。開館日・開館時間は事前に確認しておきましょう。

この他、どうしても観たい作品があるという場合には、ミュージアムのサイト等でその作品についてもチェックしておいた方が無難です。わざわざ出向いたにも拘わらず、修復作業中であったり巡回展に貸し出されていたりなどといった理由で観ることができないことほど残念なことはありません。 |

|

・1/1 (Jour d'an) 元旦

・5/1 (Fête du travail) メーデー

・5/8 (Victoire du 8 mai 1945) 1945年戦勝記念日

・7/14 (Fête nationale) 革命記念日

・11/1 (Toussaint) 諸聖人の日

・12/25 (Noël) クリスマス |

4.滞在する

|

i. どの街に滞在するか

|

a.「ホーム」とする街を決める

「流れに身を任せる旅」、「旅するための旅」、であれば話は別ですが、限られた時間の中、明確なテーマのもとに旅をする場合には、重い荷物を持って街から街へと頻繁に移動することは、時間と体力のロスにしか過ぎません。訪ねたい教会堂をリスト・アップしたら、拠点とする街を決めてそこに宿を確保し、その街から今日はこの街へ、明日はあの街へ、と往来を繰り返すようにしてあちこちまわるとよいでしょう。

私の場合、一日で訪れることが可能な街としては、片道2時間程度を目安とします。2時間30分でもかなり厳しいですが、片道3時間となると、一日の終わりには、まるで移動がその日の目的だったかのような感が拭えません。

気をつけたいのは、SNCFでの地方都市間の移動は難儀な場合があることです。街の間の距離が近いから移動は楽だろうと思っていても、乗り継ぎ便が極端に少ない、または、地図上直線的には近くても、迂回するようなルートでしか鉄道は通っておらず、結果、移動に時間を要してしまう、いうことがあります。わかりきったことかもしれませんが、意外と見落としがちなことです。 |

|

|

また、鉄道は遅延がよくあります。SNCFは、利用客が多い場合には、遅延した便に併せて乗り継ぎ便の発車時間を調整してくれますが、必ずしも自分の利用している便がそれに該当するとは限らず、道程が長い程、途中で乗り継ぎができなくなる可能性が高くなります。小さな街の駅では一日の発着便が1〜数本に限られる場合が多く、更に週に数本という場合もあれば、この日のこの路線は上りだけ、などということもあります。そうなると途中の街で一晩足止め、ということになりかねません。限られた旅行日数、旅程の縮小・変更はなるべく避けたい事態です。

従って、尋ねる街をリスト・アップし、地図を眺めて中心は大凡この辺り、と短絡的に決めず、鉄道やバスの運行状況も調べて、拠点=ホームとする街を精査することが旅の効率アップに繋がります。

「ホーム」とする街をチョイスする判断基準として、交通の他に、ある程度規模の大きな街を選ぶことをお勧めします。単純に、宿泊先の選択の幅は広がりますし、レストランやスーパー、商店等の種類や数も多く、より開店時間が長い店の数が多いことでしょう。些細なことに感じるかもしれませんが、旅の時間が長いほど、「食」や「住」等、生活に関わる事柄は重要になります。 |

b.ホーム・タウンの例

以下、参考までに、ホームとするに適していると個人的に考える街を挙げます。

・ブルゴーニュ : ディジョン(ソーヌ・エ・ロワールに点在する小さな教会堂をまわる場合には、マコンもよいと思います。)

・ポワトゥ・シャラント : ポワティエ

・シャラント・マリティム : サント

・ミディ・ピレネー : トゥールーズ

・ピレネー・オリエンタル : ペルピニャン Perpignan

・プロヴァンス : アルル

・オーヴェルニュ : クレルモン・フェラン(但し街によっては、リヨンからもアクセスが容易な街もあります。)

その他、「ロマネスク探訪の旅のモデル Modèles du voyage」のページも併せて参照下さい。 |

|

ii. 宿泊先を決めておく

|

宿泊先については、事前に予約するか、少なくともどの宿泊所にするか、目星はつけておきましょう。フランスのホテル事情はパリとその他の街では事情が大きく異なります。中規模の都市であっても、バカンス・シーズン以外はクローズしてしまうホテルは多くあります。予定が流動的で予約が難しいという場合には、事前に自分の旅行時期にどの宿泊所が営業しているか、チェックしておきましょう。

とはいえ、バカンス・シーズンであれば宿泊場所に困らないというわけではありません。当然ながら立地・価格・サービス等においてよい物件はすぐに満室になります。良心的なホテルであれば、満室の場合には自分達と同レベルのホテルを紹介してコンタクトをとってくれますが、スタッフの方が忙しければ断られて終わります。

また、かつてはオフィス・ド・トゥーリズムにて相談すれば、デスクで宿泊所を紹介・予約してくれましたが、今は基本的に、街のホテル・リストを提供して貰えるだけのようです。

「関連・参考リンク Liens」のページに、宿泊予約サイトのリンクを載せているので、ご活用下さい。 |

|

iii. 宿泊場所の種類

|

|

星が5つもつくホテルであれば、リュクスな滞在を堪能することができるでしょうが、概してフランスのホテル事情はよいとは言い難いです。一晩であれば妥協もするでしょう。しかし滞在が長くなるのであれば、宿泊場所にも拘りたいものです。「現地の人達とのコミュニケーション」、「とにかく利便性を追求する」、「特別な体験をしたい」、などテーマを絞って、自分にあった宿泊先を選びましょう。

以下、宿泊先のバリエーションを挙げます。

1. 一般的ホテル・・・ドミトリー・タイプのホテルから、シャトーまで、予算にあわせてチョイスは様々です。ブルゴーニュなどでは中世の建物を改造したホテル等もあります。

2. ブラッスリーやレストラン等の上階にある宿・・・アット・ホームな雰囲気のところが多く、食事の心配はありません。小さな街に行くにつれ、このスタイルが増えます。 |

|

3. 中・長期滞在型のアパルトマン・タイプのホテル・・・旅行者よりも、ビジネス・パーソンが多く利用している印象です。パリ以外であれば部屋の広さもしっかりあります。

4. レジデンス・・・いわゆる「寮」ですが、学生のみならず、社会人も利用しています。利用にあたって、アパルトマン・タイプのホテルとあまり変わりませんが、レセプションのオープンの時間がかなり限られるところが多いです。

5. アパルトマン(一戸)・・・単純に、空き部屋をホテル感覚で旅行者に提供、というスタイルです。ベッドから食器に至るまで、生活面で最低限必要なものは揃っていますが、物件により洗濯機があったり、ガレージの提供もあったりなど、条件は様々です。abritelで多くアナウンスを見かけます。

私の場合、アパルトマン・タイプのホテル又はレジデンスを利用することが多いです。希望により朝食のサービスもありますが、各客室に簡易キッチン設備が整っています。また、建物内に洗濯機・乾燥機があり、生活面で何かと勝手がよいです。特に中・長期滞在をお考えの方にはお勧めです。 |

|

|

一風変わった体験をしたいならば、次のタイプがお勧め。

4. 船・・・いわゆる豪華客船ではなく、ボートを指します。ソーヌ、ロワール川沿いの街で見かけます。

5. 民家やアパルトマンの間貸し・・・abritelで多くアナウンスを見かけます。ホーム・ステイ感覚かもしれません。世話好きなオーナーの場合、街のガイドなどをしてくれる方もいらっしゃるようです。

6. コテージ・・・自然に囲まれたロケーションの場合が多いので、公共交通機関の利用には不便かもしれません。

以下の二つは、概して街の中心から離れたところにありますが、旅の情報交換の場としては理想的です。いずれも、バック・パッカーからファミリー、カップル、年配の方の一人旅等、利用者層は様々のようです。

7. ユースホステル・・・場所によっては個室もあります。食事に定評がある施設もあります。

8. キャンピング場・・・いわゆるテントのキャンプ場と、キャンピング・カー等用のキャンプ場があります。 |

|

9.巡礼者向けの宿泊施設

Les chemins VersCompostelle http://www.chemin-compostelle.info/

「巡礼」と言っても、サンティアゴ・デ・コンポステーラの他に、例えばモン・サン・ミシェルへの巡礼などもあります。上記に挙げたサイトには宿泊施設のみならず、巡礼の旅のコツなど、様々な巡礼の旅に役立つ情報が掲載されているので、覗いてみて下さい。

今日では宗教的理由の他にも、「自分探しの旅」、「スピリチュアルな体験」として巡礼を実践する人が多いようです。あまり堅苦しく考えず、普段の旅をプチ・巡礼の旅と置き換えてみるのはいかがでしょう。 |

|

5. アクセス方法の検討

|

目指す教会堂等が決まったら、次に考えるのはその教会堂迄のアクセス方法です。その教会堂が位置するコミュニティまで、公共交通機関でアクセスできるのか、地図を眺めるだけではなかなかわかりづらいことですし、各種路線図を照らし合わせるのも煩雑です。そこで、まずは下記に挙げるサイトで、アクセス方法を検索してみてはいかがでしょうか。

Rome2rio https://www.rome2rio.com/fr/ (英語表記に切替え可)

出発地・到着地(比較的有名な場所であれば、建物名等でも検索できます)を入力すれば、鉄道、バス、タクシー、レンタカー等、様々な交通手段を用いたアクセス方法を数種提案してくれます。運行状況(時間・日・週に何便等)、所要時間、距離、費用等も掲示されるので、目的地迄のアクセス方法を比較・検討する力強い味方になってくれると思います。

目ぼしいアクセス方法を見つけたら、SNCFや各種バス会社等の個別のサイトで、より詳細な運行状況を確認すればよいでしょう。バスについては会社名、路線番号等も表示されるので、路線毎の時刻表を確認する際にも便利です。タクシーを利用する場合には、出発地から利用可能なタクシー会社名とその連絡先も案内してくれます。

週あたり数便しか鉄道・バスの運行がない場合には、「○○へ行くには何曜日」といった具合に、予定をたてることができるでしょう。また「○○と□□に行くためには、どの街を拠点とすれば最も効率的か」といったことを探るためにも、このサイトを利用することができますね。ちなみに周辺各国迄カバーされているので、長距離移動時の手段に迷った時にも便利です。 |

|

6. いざ教会堂へ

|

i. 歩く

|

|

自分の足は勿論移動の重要なツールです。目的地を地図で確認して数キロだから、タクシーを呼び立てる手間を考えれば、歩くことをチョイスすることもあるでしょう。勿論旅の醍醐味は教会堂を訪ねることだけではないでしょうから、散策がてらに、と気軽に思うこともあるかもしれません。巡礼の気分を味わえるかもしれません。。

どのくらいの距離を自分の足で歩くことができるか、それは個人の体力によるわけですが、普段の自分の体力より少し差し引いて考慮した方がよいと思います。いくら軽量化が進んでも、疲れた身体にカメラは重いです。夏であれば、ブドウ畑の間の道を炎天下歩くことは、非常に体力を消耗します。寒く曇りがちな時期であっても、風は吹き抜けていくので、体感温度はより低いと思う方がよいでしょう。

そして道は、幾つかの丘を越え、という場合が往々にしてあります。これは地図ではなかなかチェックしづらい点で、或いはアップ・ダウンがあることを事前に確認していても、実際に目の前にすると想像を超えていた、ということもしばしばあります。帰りはタクシーで、と思っても、小さなコミュニティでタクシーを呼ぶことはなかなかままなりません。

足に自信があるという方も、あまり自分の体力を過信せず、よく自分の体調と相談して下さい。 |

ii. タクシーの利用

|

a. 地方でのタクシーの利用について

大都市ではタクシーの利用に困ることはまずありませんが、中規模の都市になると、例えば駅前にタクシー乗り場があって、数台待機している、などということが必ずしも期待できるわけではありません。その場合、駅等にタクシー会社の電話番号が書かれた看板や貼紙等があって、自分で連絡して迎えに来て貰うことになります。

この場合、必ずしもこちらの都合よく来て貰えるとも限らず、長い時間待たされたり、ルートによっては断られたり、などということもあります。しかも、オフ・シーズンは休業する個人経営の会社もあります。

単に駅等から宿泊先まで、という場合には、さして問題にはなりません。しかし、タクシーを利用して目的の教会堂まで行き来しようと考えた場合、限られた時間の中で動く私達にとって、これは時間のロスです。

小さな街では特に、前日迄にタクシー会社に予約の連絡をして、事前に日にち・時間・目的地、金額の話をしておいた方が、当日確実かつスムーズに動けます。タクシー会社はホテルやオフィス・ド・トゥーリズム等で問い合わせれば、すぐに電話番号を教えてくれるでしょう。フランス版イエロー・ページ「Pages jaunes」で、自分で探すこともできます。 |

|

|

b. タクシーで周遊する

タクシーを半日、一日借り切って、周辺の街・コミュニティを幾つかまわって貰うという方法もあります。複数人で旅しているなら割安でしょう。金額は交渉によるでしょうが、目安を知りたい場合には、オフィス・ド・トゥーリズム等で尋ねてみるとよいでしょう。

運良く気のよいドライバーと出会えたなら、ちょっとしたガイドもしてくれるかもしれませんし、穴場的なポイントも教えてくれるかもしれませんね。パリとは違って、地方のタクシー・ドライバーは地元の方でしょうから、カフェやレストラン等のロコ情報にも詳しいことでしょう。 |

|

iii. 自転車をレンタルする

|

ちょっと趣向を変えて、フランスでサイクリング、というのはいかがでしょう? 旅の楽しい思い出が倍増します。

|

|

a. シクリズム=サイクリングの勧め

小さなコミュニティの教会堂を訪れようとする際、鉄道やバスが通っていないのであればタクシーで、とつい思ってしまいますが、ここで私は敢えて自転車という選択肢も提案したいと思います。サイクリングはフランスではとてもポピュラーなスポーツで、街を離れた国道を走っていると、多くのサイクリスト達が声をかけて走り抜けていきます。馬や牛、羊や山羊との出会いもあって、車の通りも殆どない国道の下り坂を50キロ位の速度でも走り抜ければ、日頃のストレスの解消になるというものです。

ただ勿論歩く場合と同様、道はけして平坦ではないことは理解しておいて下さい。 |

|

|

b. どこで借りるか、レンタルの流れ

地方であっても中規模の都市であれば、レンタル・サイクルのお店があります。オフィス・ド・トゥーリズムで尋ねれば、ショップ・リストをくれるか、お勧めのお店を教えてくれるでしょう。サイトでお店の連絡先を紹介している場合もあります。また、オフィス・ド・トゥーリズムのデスクで自転車を貸し出している場合もあります。

料金は、時間、半日、一日で幾ら、という計算で、更に機種により異なります。小物(荷物入れ、ヘルメット等)は無料と有料の場合があります。但し台数には数に限りがあるので、特にオン・シーズンの場合には前日迄に連絡をしておいた方が確実でしょうし、また当日スピーディーに出発できるでしょう。尚、借りる際には数百ユーロのデポジットが要求されます。これはカードでも支払い可能で、自転車返却の際に返金されます。借りる時間は万が一に備え、長めに設定しましょう。但し、貸し出し可能な時間は、そのお店の営業時間内に限られます。 |

c. 電動自転車

自転車の種類は、大別すると、ロード・バイクかマウンテン・バイクです。子供を乗せるワゴンを連結したタイプ、リゾート地等で稀に見かける2人乗りタイプ、勿論子供用の自転車もあります。そして力強い味方、電動自転車もあります。格好にこだわらないのであれば、私は断然電動自転車をお勧めします。

小さなコミュニティの教会堂に行き着く迄には、森を抜け、丘を越えて、という道程になり、時にはかなりのアップ・ダウンが頻繁にあったりします。どれほど事前に道の高低差をチェックしていようと、「まさかこれ程の登り坂とは思わなかった」という場面に往々にして出くわします。日頃体力に自信があろうとも、やはり旅の間、連日方々まわっていれば疲労も蓄積しているわけで、足がどうしても重くなっています。そんな中、過度な無理を重ねると、確実に翌日身体に響きます。その日のことだけでなく、中期的に自分のコンディションを考えれば、ひとつの賢明なチョイスだと思います。

出発前に、バッテリーの走行距離を必ず確認しましょう。自分の道程と照らし合わせて不安がある場合、その旨伝えれば予備のバッテリーも用意してくれます。 |

|

|

d. ルートの計画

オフィス・ド・トゥーリズムのサイトを覗くと、サイクリング・ルートの提案をしているページをよく見かけます。自分が目指す教会堂が含まれているコースを探してみましょう。それをもとにルートをアレンジしてもよいでしょう。

オフィス・ド・トゥーリズムが提案しているコースは、より難が少なく設定され、随所に観光や絶景ポイント等が盛り込まれています。そして目安として、各行程について走行距離や所要時間が示されていて、初級者用、上級者向け、等とアドバイスがある場合もあります。ルートのマップはサイトからダウンロードできますし、また現地のデスクで直接貰うこともできます。

自分で一からプランニングする場合も、あまり難しいことはありません。地図を見れば、自ずとルートは見えてくるでしょう。実際面では、基本的に、市街を抜けたら国道をひたすら走り、「某コミュニティへはこちら」という表示に従って行けば、目的地に辿り着くことでしょう。そして目的の小さなコミュニティでは、道に「教会堂はこちら」などといった看板等が出ているので、その通りに進めばよいというわけです。ちなみに私は、電動自転車利用の場合、一日の走行距離は50キロ以内を限度として、2-3のコミュニティをまわります。

とはいえ、行き当たりばったりの旅を提案しているわけではありません。思いつく限りの準備・確認は必ずしておきましょう。 |

|

e. 利用頻度が高いならば

一日限りだけでなく、週単位など、数日にわたって自転車を借りることもできます。TERでは自転車を載せることができる便が多いので、滞在する街で自転車を借りて、目的の教会堂に最も近い駅まで、自転車と共に移動することができます。

オフ・シーズンの期間、また利用者の少ないレンタル・サイクルのお店では、常にバッテリーの充電の用意が整っているとも限らず、充電のためだけに待たされたりすることもあります。そして小さな街では、レンタル・サイクルのお店を見つけるのは難しくなります。

一方、滞在する街で自転車を借りれば、食料品の買い出し等、ちょっとしたシーンにも利用できるので、その利用価値は大、でしょう。利用頻度が高い場合には、赴いた先で探すより、滞在地でレンタルする方がよいでしょう。 |

|

f. その他留意点

私のような素人が、何度かサイクリングをして気づいたことを挙げます。

汗ばむ程暑い時期でなくても、飲み物は必携です。森の中、ブドウ畑や放牧地(広大な農場?)の間等を走ることになるので、途中で調達することは容易ではありません。

フランスには特別に雨季はありませんが、春は天候が変わり易いです。雨が一日降り続いた、という経験はありませんが、雷は激しく鳴ります。緑を除いて何もない広大な土地を走っている時の雷鳴と稲光は、結構怖いものです。ソーヌ・エ・ロワールを走っている時に出会った地元の方が、「よく雷は落ちるよ」と言っていました。

風も場合により強敵です。何も遮るものがない広大な土地では、横方向にも風が吹き抜けていきます。風の強い日、特に下り坂等スピードが出るシチュエーションでは気をつけて下さい。

カマルグの湿原地帯をマウンテン・バイクで走った時は、かなり過酷でした。天気がよくなかったこともありますが、当然のことながら地面がぬかるんでいたためです。国道等は舗装されているので問題ありませんが、一歩街から離れたコミュニティに入ると全ての道が舗装されているとは限らないので、雨上がりの後等は苦労する場面があるかもしれません。 |

|

iv. 現地ツアーを利用する

|

各所のオフィス・ド・トゥーリズムでは、様々なテーマで数時間から数日のツアー(多くはバスを利用)を企画しています。バカンス・シーズンになれば、そのバラエティも増えます。もし行きたい教会堂があるけれども交通に難があるのであれば、まずその街或いは周辺の街のオフィス・ド・トゥーリズムに、ツアーについて問い合わせてみましょう。サイトで確認できる場合もあります。

一例として、但し一昔前の話ですが、エクサン・プロヴァンスでは、シトーの修道院とプロヴァンスの村々を訪ねる半日ツアーがありました。また、ペルピニャンでは、ピレネー・オリエンタルの山間にあるロマネスク期の修道院教会(サン・ミシェル・ド・キュクサ Abbaye Saint-Michel de Cuxa、サン・マルタン・デュ・カニグー Abbaye Saint-Martin du Canigou等)を訪れるバス・ツアーがありました。

勿論ツアーの場合はスケジュールがあるわけですから、目的の教会堂でゆっくり座って心ゆくまで古に思いを馳せる、などということは叶わないでしょう。写真を撮ることに追われて終わってしまうかもしれません。しかしオフィス・ド・トゥーリズム企画のツアーは価格面でも良心的ですし、便宜性を優先させるならば、非常にお勧めです。 |

|

7. その他

|

i. 携行品

|

|

a. 飲み物・食べ物について

オフ・シーズンに小さなコミュニティにある教会堂をまわるなら、飲み物は用意しておいた方がよいでしょう。たとえ目指す教会堂が有名な観光ポイントであっても、オフ・シーズンには周辺のカフェやレストラン等が一斉にシャッターを下ろしてしまう所が多くあります。そして自動販売機はなく、ちょっとした商店等でさえもあちこちにあるわけではありません。

荷物にならなければ、サンドイッチのような軽食もあると安心でしょう。「観光を終えたらご当地グルメを」と思っていても、パン屋さえ見つからない場合もあります。

私の場合は、飲み物とエナジー・バーのようなものを必ず持ち歩きます。加えて、疲れた時のエネルギー・チャージに、ナッツやドライ・フルーツの入ったチョコレートは必携です。教会堂をぐるぐる歩いてまわって見て、写真を撮るだけでも、想像以上にかなり体力を消耗します。 |

|

|

b. オペラ・グラス、カメラについて

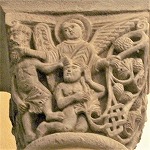

はじめて、私が「ロマネスク教会堂」をテーマに旅した時(それ迄は、地方を巡る中でロマネスク教会堂に出会った、という形でした)、オペラ・グラスを携帯しました。柱頭やタンパン等は高所にあるため、じっくり観察するために必要だと思ったからです。

しかし実際には、全くといってよいほど使うことはありませんでした。私の場合は、柱頭等の細部を見ることを目的とするならば、ある程度の性能を備えたカメラがあれば、それで最低限は事足ります。最低限、というのは、やはりその場で細部の細部まで観察することは難しいので、ファインダーを覗いてざっくりと見て、写真におさめて、後日その写真をじっくり眺める、という流れになるからです。ただ勿論、使用目的が異なれば、オペラ・グラスは、旅の喜びを倍増させてくれる便利なツールでしょう。

ちなみにカメラについては、写真を撮ることに格別こだわる方は、やはり望遠レンズと三脚はある方がよいでしょう。ただ荷物も嵩めば重くもなるので、何を優先させるかによるでしょう。 |

ii. 教会堂でのマナー

|

|

キリスト教徒でなくても、信奉者に対して、長い年月を経てきた遺産に対して、敬意を払うべきです。これはオトナとしてのマナーとも言えるでしょう。

1. 飲食は禁止

2. 声高に話をしない : 基本的に教会堂は神や聖人達等と向かい合う場所であり、静寂を求められる場所です。教会堂には、祈りを捧げにやって来ている地元の方もいます。彼らの妨げになる行為は避けたいものです。

3. 写真のフラッシュの使用は禁止 : 概して「フラッシュ禁止」のマークが目につくところにありますが、何ら注意書きがなくても、関係者を見かけたら声をかける方が無難です。ちなみに、稀ですが、カメラの使用を禁止するところもあります。

4. 帽子はとる

5. 肌の露出度の高い服は避ける : 女性のみならず、男性にもいえることです。

6. ミサ : 観光客の参列をきらう教会堂もあります。参列する場合には参観料と思って幾らか寄付をする方がスマートです。 |

iii. ことば

|

|

観光大国であるフランスでは、オフィス・ド・トゥーリズム、ホテルをはじめとする宿泊施設、鉄道や長距離バス等の交通機関、観光ポイント等では、充分に英語が通じます。のみならず、小さな街に行っても、大概は英語で用を足すことができるでしょう。例えば街中で通りすがりの人に道を尋ねる、という場合も、日本よりも英語で事足りる場合が多いでしょう。

ただ、挨拶や「ありがとう」等といった簡単なフレーズは、フランス語で言えば、相手の心証はよくなるというものです。これはフランスに限らず、どこの国でも同じことです。 |

|

Bon voyage et bonne visite à tous !